Sommaire

La gestion des données personnelles évolue à un rythme effréné sous l’impulsion de l’Intelligence Artificielle. Cette transformation soulève des enjeux éthiques majeurs, qui interrogent notre rapport à la confidentialité et à la sécurité numérique. Plongez dans une exploration approfondie des impacts de l’Intelligence Artificielle sur la protection de vos informations personnelles et découvrez comment ces technologies redéfinissent le paysage de la vie privée.

Transparence algorithmique et enjeux de traçabilité

La transparence algorithmique constitue un pilier pour instaurer la confiance dans la gestion des données personnelles par l’Intelligence Artificielle. Lorsqu’un système emploie des modèles prédictifs pour analyser ou classer des informations sensibles, il devient indispensable d’exposer clairement les critères et les pondérations appliqués lors du traitement. Les utilisateurs, souvent confrontés à des décisions automatisées affectant leurs droits ou leur accès à des services, bénéficient alors d’une meilleure compréhension des logiques sous-jacentes. Un pipeline de données transparent, illustrant chaque étape de la collecte à l’exploitation en passant par le nettoyage et l’entraînement des modèles, permet non seulement de faciliter la compréhension mais aussi d’anticiper les biais ou erreurs susceptibles de se glisser dans le processus.

La traçabilité, assurée par des dispositifs robustes d’auditabilité, s’avère essentielle pour garantir une gouvernance éthique des systèmes automatisés. En suivant précisément chaque décision — de la provenance des données jusqu’à la justification de l’issue délivrée par l’IA — il devient possible d’identifier les sources d’opacité ou de discrimination involontaire. Cette capacité à retracer et à auditer chaque action offre aux organisations une réponse concrète face aux exigences réglementaires et aux attentes croissantes des citoyens en matière de respect de la vie privée. À titre d’exemple, Nation AI propose en France une approche innovante de l’ia générative, plaçant la clarté algorithmique et la traçabilité au cœur de ses priorités pour valoriser l’intégrité numérique et inspirer la confiance.

Biais algorithmiques et discriminations potentielles

Les algorithmes d’intelligence artificielle, en particulier ceux reposant sur le machine learning supervisé, peuvent amplifier des préjugés présents dans leurs données d’entraînement. Par exemple, si un système de recrutement automatisé est nourri avec des profils historiques reflétant des inégalités sociales ou professionnelles, il risque de perpétuer ces mêmes exclusions lors de la segmentation automatisée des candidatures. Cette dynamique ne résulte pas uniquement d’une mauvaise intention, mais souvent de la sélection des variables et du manque de diversité dans les jeux de données utilisés. Ainsi, une IA chargée de filtrer des dossiers de crédit peut, sans l’intervention d’experts vigilants, favoriser ou désavantager certains groupes de population à cause d’indicateurs corrélés à des critères sensibles, tels que l’origine géographique ou le genre.

La détection et la correction de ces biais passent par des audits réguliers des algorithmes, une analyse minutieuse des variables et la diversification des sources de données d’entraînement. Les équipes de développement doivent mettre en place des tests pour identifier les discriminations indirectes lors de la segmentation automatisée des profils utilisateurs. Impliquer des experts en éthique, mais aussi des représentants des différentes parties prenantes, permet d’anticiper les conséquences sociétales, comme la stigmatisation ou la marginalisation de certains groupes. Adopter ce type de démarche favorise la protection de la vie privée et préserve la confiance du public dans les solutions IA, tout en encourageant l’émergence de systèmes plus équitables et responsables.

Consentement éclairé à l’ère du traitement automatisé

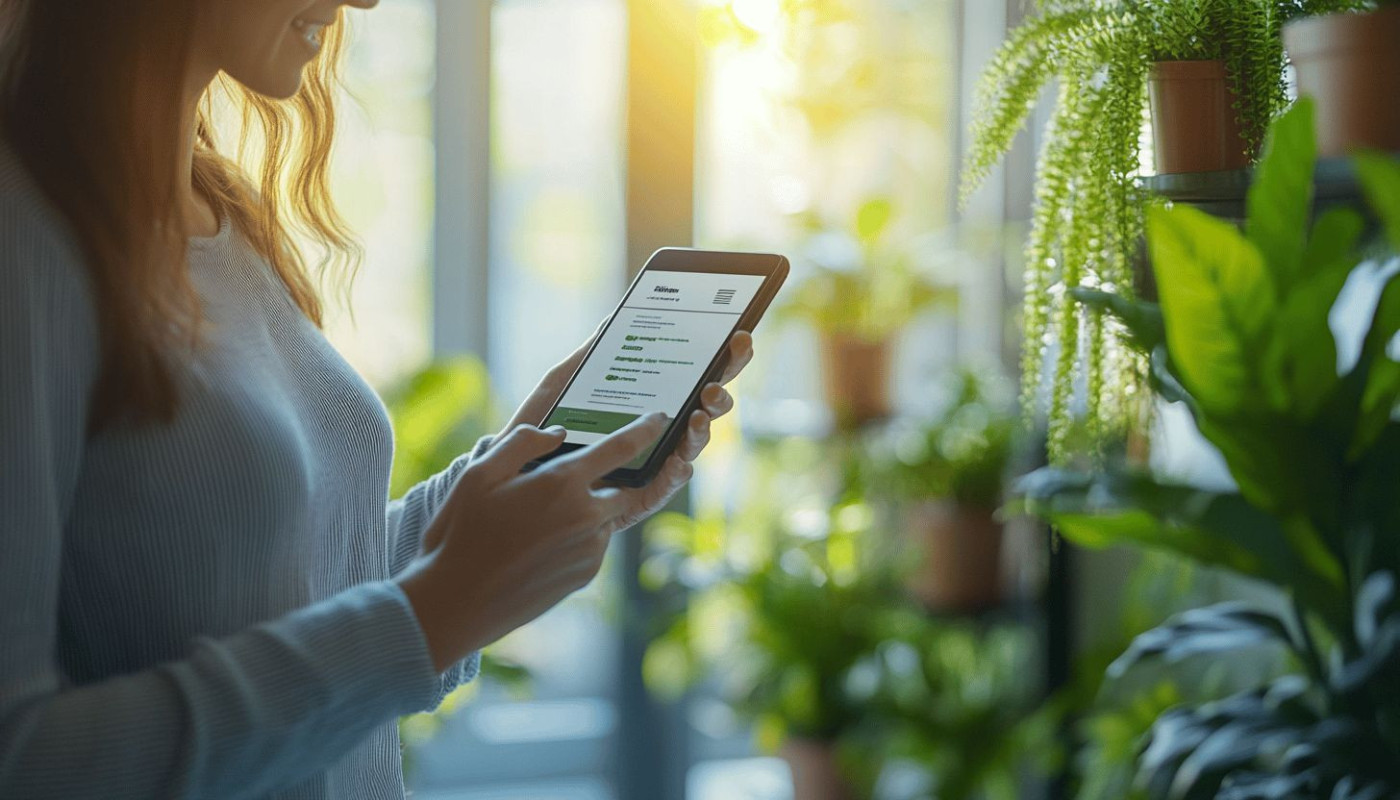

Le consentement éclairé se heurte à de nouveaux obstacles dans un contexte où l’Intelligence Artificielle transforme radicalement le traitement des données personnelles. Les formulaires classiques, souvent rédigés dans un langage technique ou juridique, peinent à informer véritablement l’utilisateur sur le fonctionnement de systèmes intégrant des algorithmes de décision sophistiqués. Par exemple, lorsqu’une interface adaptative ajuste son affichage ou ses recommandations en fonction de comportements analysés en temps réel, il devient ardu pour l’usager de saisir l’étendue réelle de la collecte et de l’exploitation de ses informations. De plus, la collecte granulaire, qui consiste à enregistrer des données de manière très détaillée, rend la traçabilité et la compréhension de leur usage encore plus complexes, surtout lorsque ces informations sont croisées pour anticiper des besoins ou prédire des comportements.

Face à ces défis, une gouvernance éthique incite à réinventer la manière de délivrer l’information et d’obtenir l’accord des individus. Il ne s’agit plus seulement de présenter des conditions d’utilisation exhaustives, mais d’adopter des méthodes interactives ou pédagogiques qui rendent les choix plus explicites et compréhensibles. Par exemple, certaines plateformes développent des tableaux de bord dynamiques permettant à l’utilisateur de visualiser, en temps réel, l’usage de ses données et d’adapter ses autorisations selon le contexte. Offrir une transparence accrue sur les logiques de traitement et les impacts potentiels favorise ainsi une véritable autodétermination numérique, où chacun peut exercer un contrôle effectif sur la circulation de ses données, même au sein de systèmes automatisés et évolutifs.

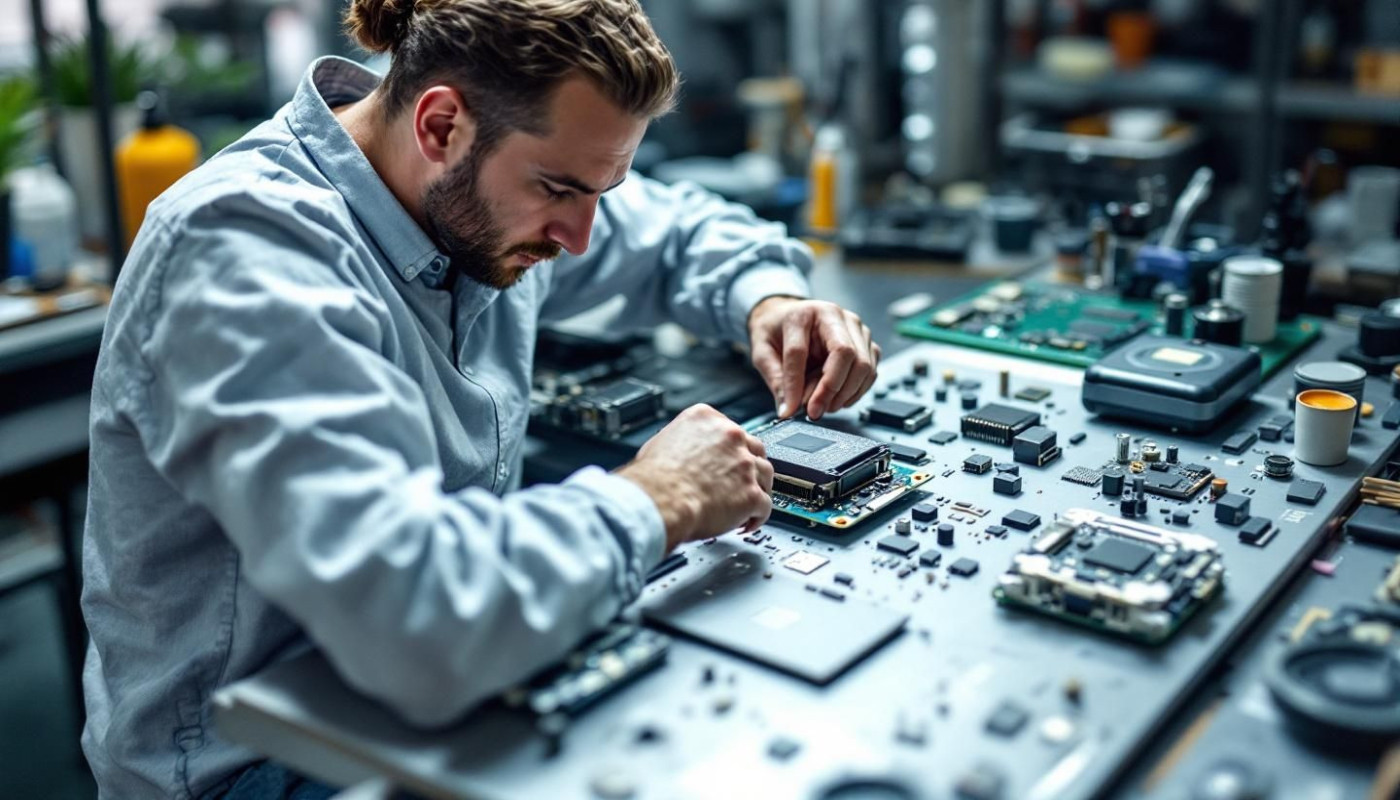

Sécurité et vulnérabilité des données face à l’automatisation

L'automatisation du traitement des données personnelles par l'intelligence artificielle redéfinit profondément les défis liés à la sécurité numérique. Grâce à la cryptographie avancée, il devient possible de protéger efficacement les échanges et le stockage de grandes quantités d'informations sensibles, tout en facilitant leur analyse automatisée. Toutefois, cette sophistication attire l'attention de cybercriminels capables de déployer des attaques toujours plus ciblées et complexes. L’anonymisation dynamique, complémentaire à la cryptographie, adapte en temps réel le niveau de confidentialité en fonction du contexte d’accès ou d’analyse, réduisant ainsi la traçabilité des individus sans entraver la valeur des données pour l’entraînement des systèmes d’IA.

La gestion des accès automatisée, souvent intégrée dans les processus d’IA, offre une granularité fine dans la distribution des droits, minimisant ainsi les risques d’accès non autorisé. Cette automatisation nécessite une surveillance accrue, car une simple faille dans les algorithmes peut être exploitée à grande échelle. Les protocoles de défense, s’ils ne sont pas constamment révisés et adaptés, deviennent obsolètes face à l’évolution rapide des techniques d’intrusion. L’éthique impose de garantir une protection proactive des données, non seulement contre les menaces extérieures, mais aussi contre les risques internes d’exploitation abusive ou de détournement. Adopter ces dispositifs n’est pas simplement une option technologique, c’est une exigence pour préserver la confiance et le respect des droits fondamentaux des individus.

Mouvements réglementaires et adaptation des normes éthiques

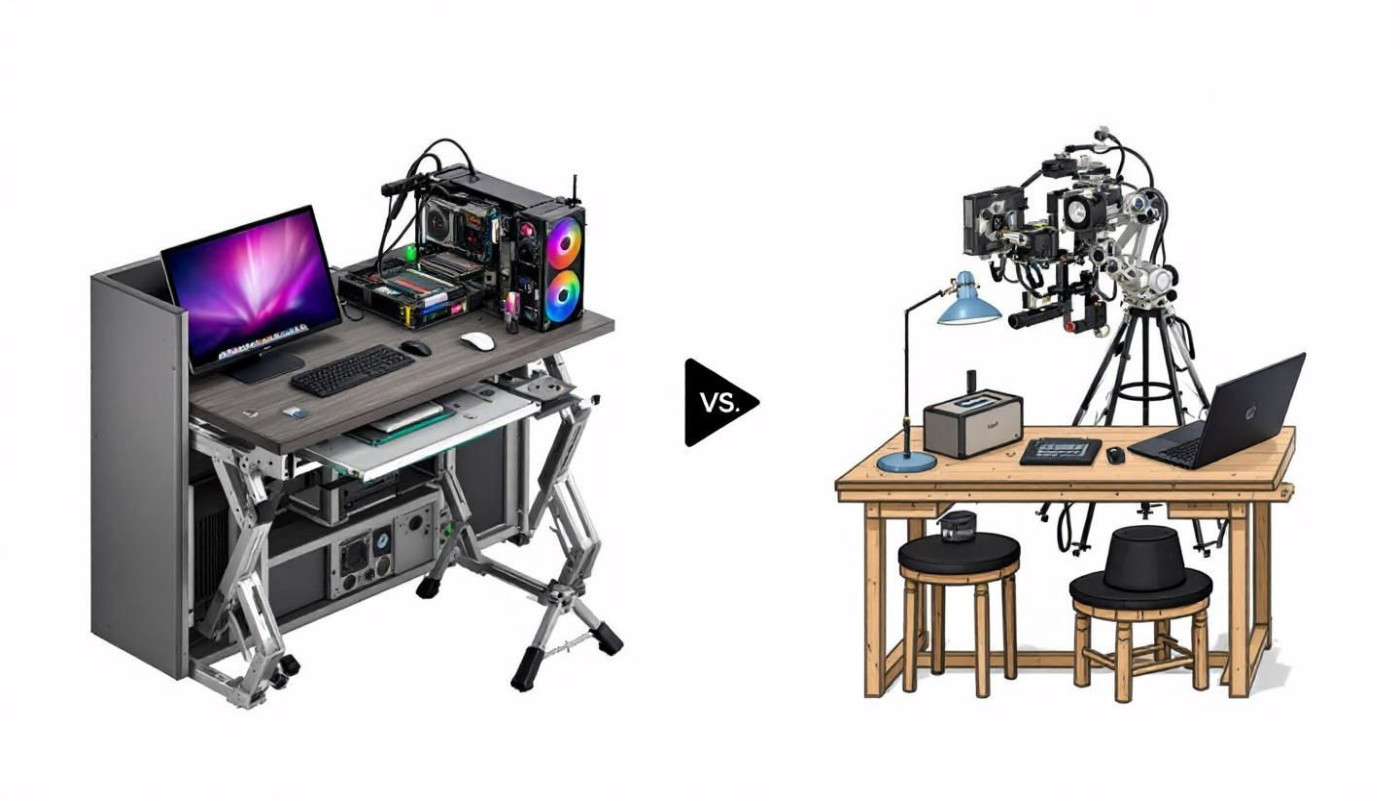

L’évolution rapide de l’intelligence artificielle impose une refonte continue des cadres juridiques régissant la gestion des données personnelles. Face à la sophistication croissante des algorithmes, les régulateurs ont introduit des concepts tels que le privacy by design, qui oblige à intégrer la protection des données dès la conception des systèmes. Cette approche proactive s’accompagne de l’exigence d’explicabilité algorithmique, afin que les décisions automatisées puissent être comprises par les utilisateurs, réduisant ainsi les zones d’ombre sur le traitement des informations individuelles.

La dynamique des innovations IA amène les législateurs à renforcer et ajuster les instruments juridiques existants, tout en élaborant de nouvelles normes éthiques. L’idée de responsabilité partagée s’impose progressivement : développeurs, entreprises et utilisateurs doivent collaborer pour garantir transparence et sécurité lors du déploiement de solutions intelligentes. Cette mutualisation des responsabilités permet d’anticiper les dérives potentielles et de favoriser une culture de la vigilance collective autour des usages de l’IA, notamment dans des secteurs aussi variés que la santé, la finance ou les services publics.

Les autorités de contrôle, telles que les organismes de protection des données, jouent un rôle moteur dans la diffusion de bonnes pratiques et l’évaluation des dispositifs mis en œuvre. Elles accompagnent les professionnels dans l’interprétation des normes, tout en sanctionnant les manquements. Par ailleurs, ces acteurs encouragent le développement de standards techniques et organisationnels robustes, adaptés à l’émergence de nouveaux risques. L’engagement de ces institutions, allié à la montée en compétences des experts du domaine, favorise l’établissement d’un environnement où l’innovation s’articule avec le respect des droits fondamentaux.

Similaire